○金山町公共下水道条例施行規則

平成25年3月1日

規則第1号

第1条 この規則は、金山町下水道条例(平成24年金山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の基準)

第2条 条例第7条第5号に規定する規則で定める材料は、日本工業規格に適合する硬質塩化ビニール製品、コンクリート製品、その他の耐水性の製品の材料とする。

2 条例第7条第6号に規定する規則で定める基準は、次の各号に定める通りとする。

(1) 排水管の起点、会合点、屈曲点にはますを設置すること。

(2) ますには、密閉ふたを設けること。

(3) 管渠の土かぶりは、建物の敷地内では20センチメートル、建物の敷地外では60センチメートル以上とすること。

(4) 台所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所にあっては、ごみその他固形物の流下を止めるために有効なストレーナー若しくは格子又は金網を設けること。

(5) 油脂類を取り扱う食堂、料理店等の油脂類を排出する箇所にあっては、油脂遮断装置を設けること。

(6) その他町長が定める基準によること。

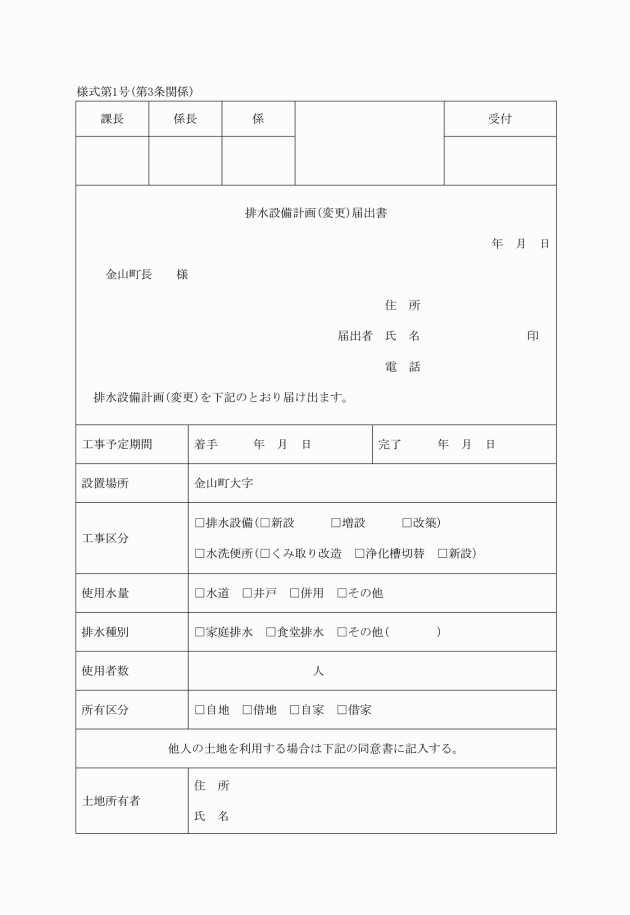

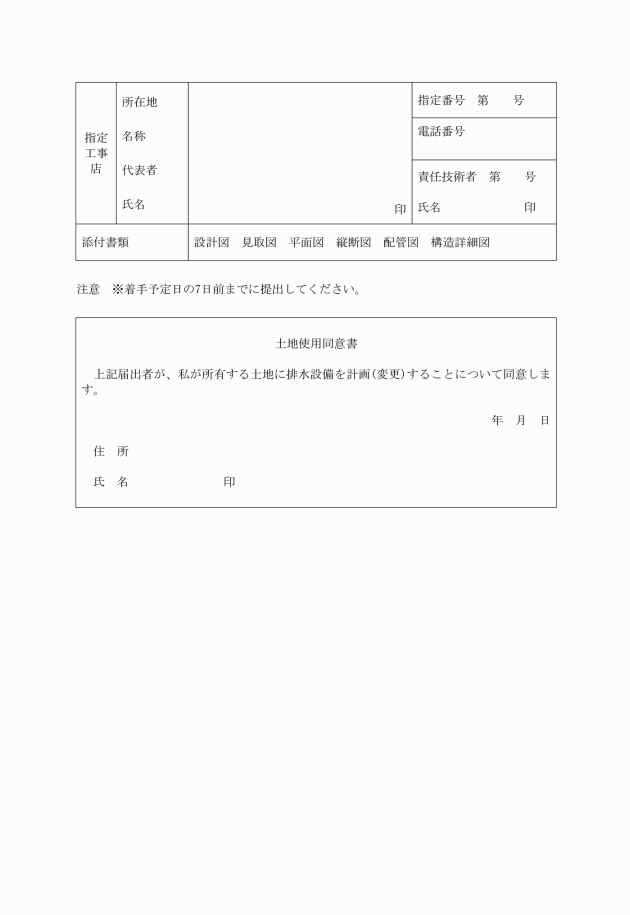

(排水設備の計画の届出書等)

第3条 条例第8条の届出書は、排水設備計画(変更)届出書(様式第1号)によるものとし、工事に着手する7日前までに提出しなければならない。

(1) 設計書 使用材料を記入すること。

(2) 見取図 排水設備(条例第3条第6号に規定する排水設備をいう。以下同じ。)を設置する土地の位置を明示すること。

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、次の事項を記載すること。

イ 道路(公道をいう。)、排水設備を設置する土地及び隣接地との境界線並びにその土地の面積

ロ 建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場及び便所等の位置

ハ 排水設備の位置

(4) 縦断面図 縮尺は、横を平面図と同様、縦はその10倍以上とし、排水管の大きさ、勾配及び地盤高を記載すること。

(5) 配管図 平面図で配管状態が把握できないときには、縮尺は任意とし記載すること。

(6) 構造詳細図 特殊な構造物については、その詳細を任意の縮尺で記載すること。

4 条例第8条の排水設備の新設等を行おうとする者は、第1項の届出書が受理されてからでなければ、工事に着手できない。

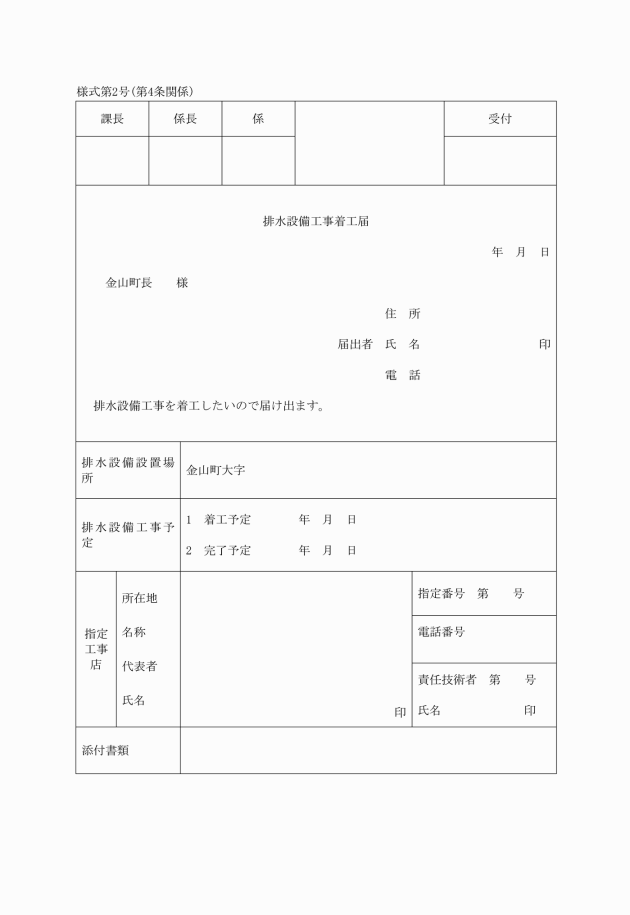

(排水設備工事の着工)

第4条 条例第8条の規定による届出を行った者は、当該届出が受理されたときは速やかに排水設備工事着工届(様式第2号)を提出しなければならない。

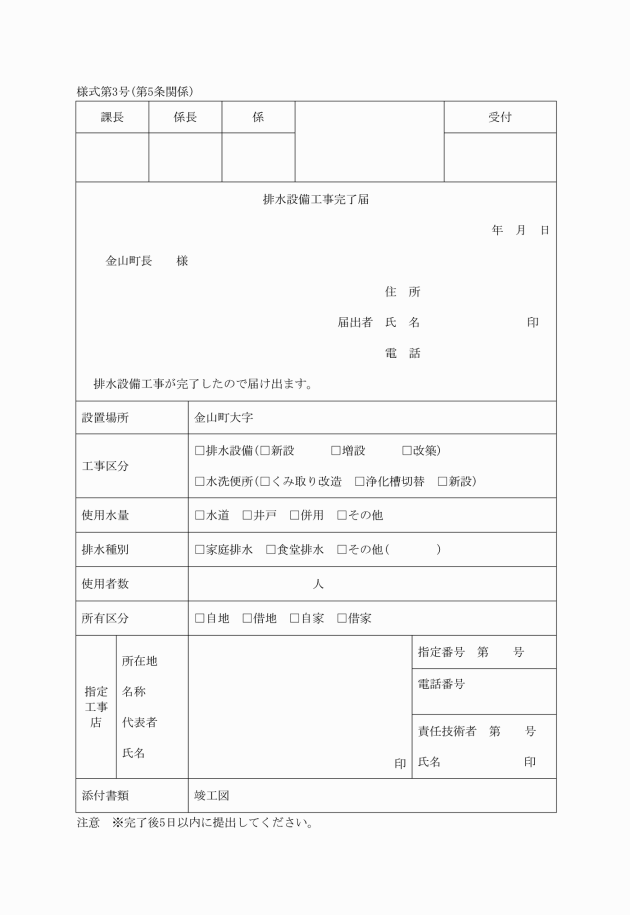

(排水設備工事の完了)

第5条 条例第9条の完了届は排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとし、同条の規定による添付書類は竣工図とする。

2 前項の排水設備工事完了届は、工事完了の日から5日以内に提出しなければならない。

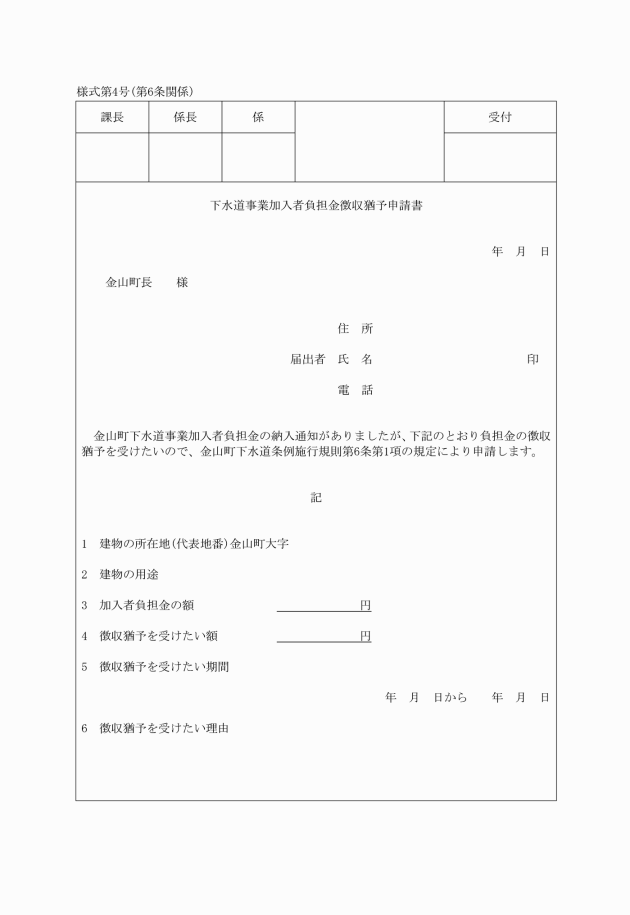

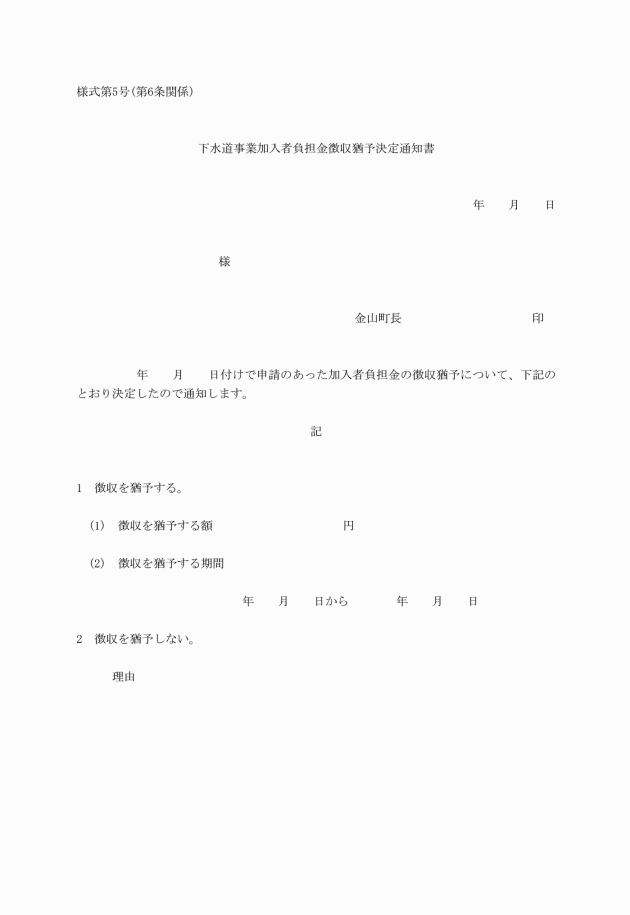

(加入者負担金の徴収猶予の手続)

第6条 条例第13条の規定による加入者負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業加入者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

3 加入者負担金の徴収猶予を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出がなされた場合又は届出がなされない場合であっても徴収猶予の事由が消滅したと認める場合にあっては、加入者負担金の徴収を行うものとする。

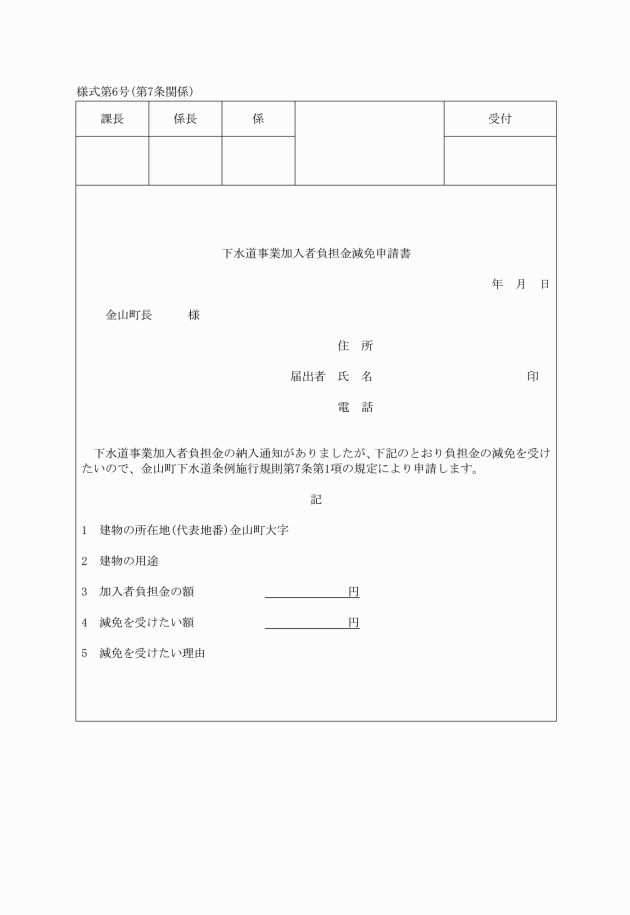

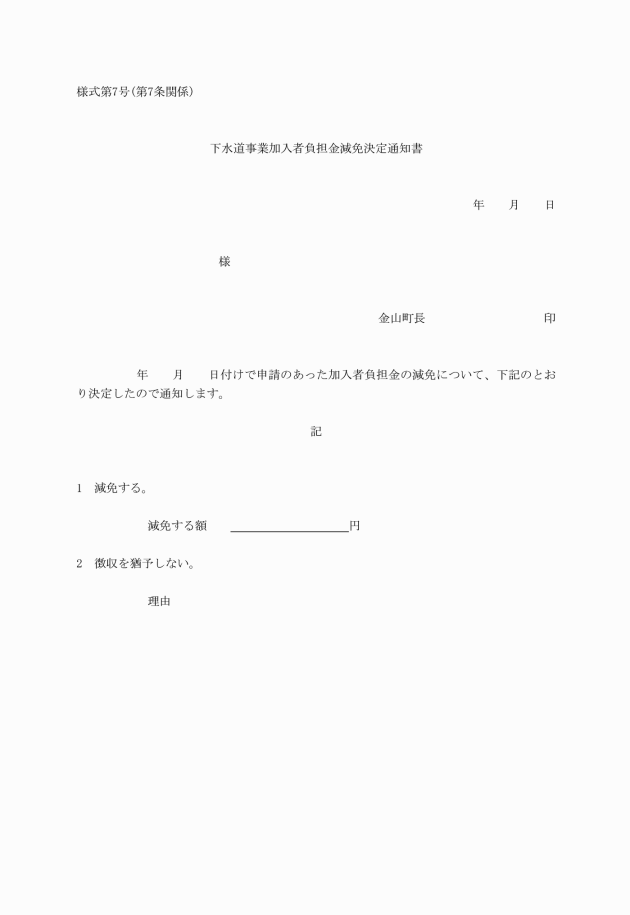

(加入者負担金の減免の手続)

第7条 条例第14条の規定による加入者負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業加入者負担金減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(水質管理責任者の業務)

第8条 条例第18条に規定する水質管理責任者の業務は、次の各号に掲げる通りとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から公共下水道へ排除する汚水の量及び水質の測定、記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他事故等の緊急措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。

(水質管理責任者の資格)

第9条 条例第18条に規定する水質管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業場に勤務し、かつ、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係の資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 町長が指定する講習の課程を修了した者

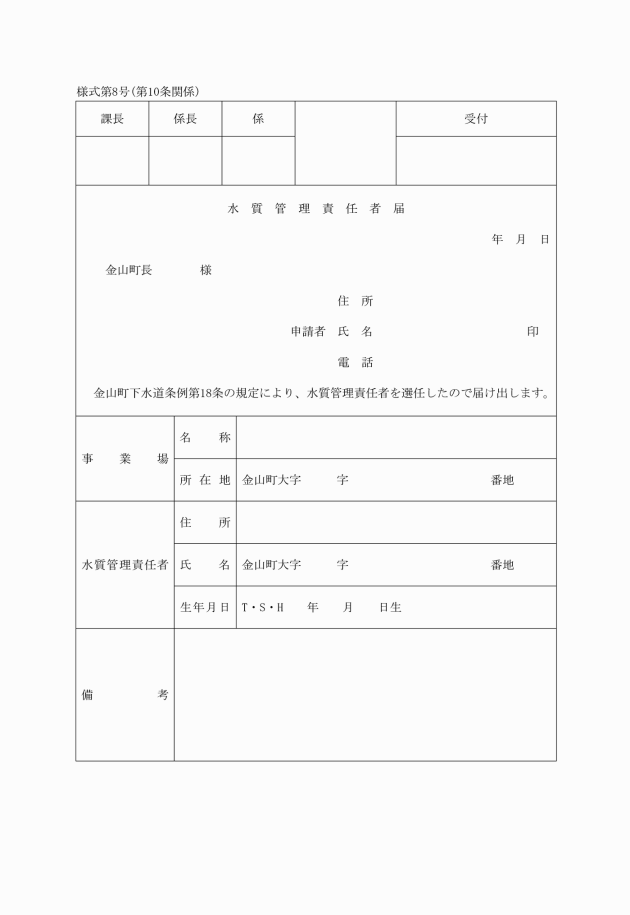

(水質管理責任者の選任)

第10条 条例第18条の規定に基づき、除害施設等を設置した者は水質管理責任者届(様式第8号)を提出しなければならない。

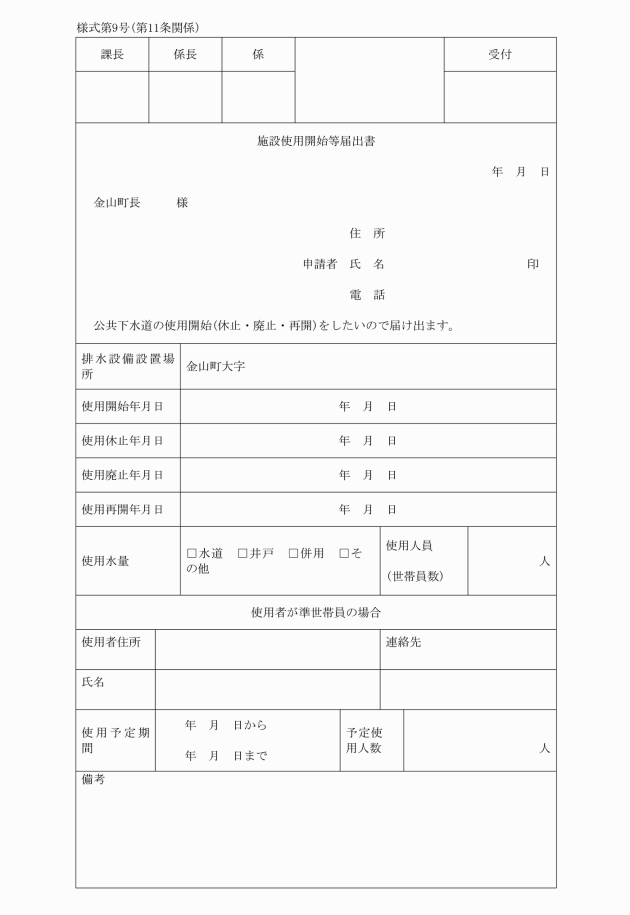

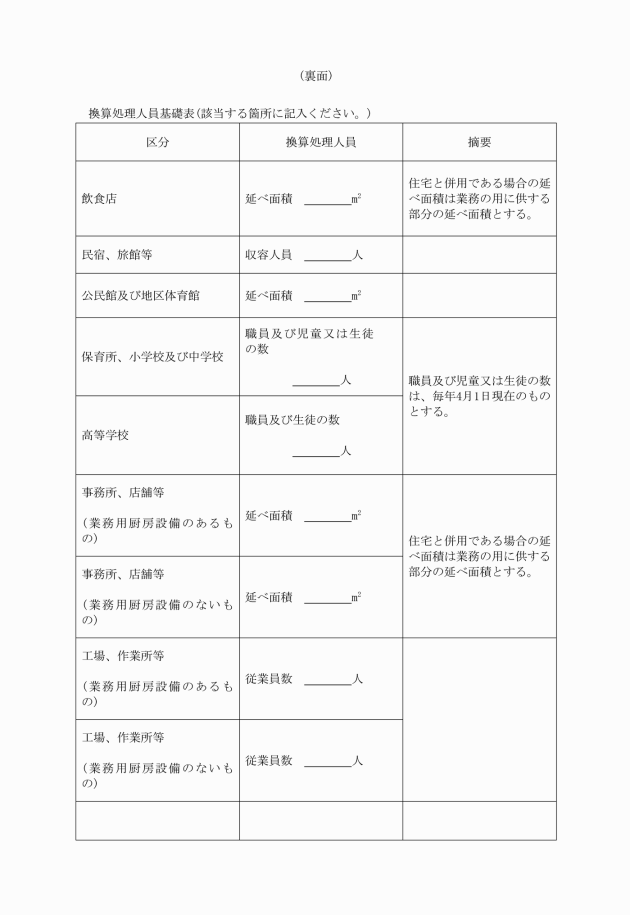

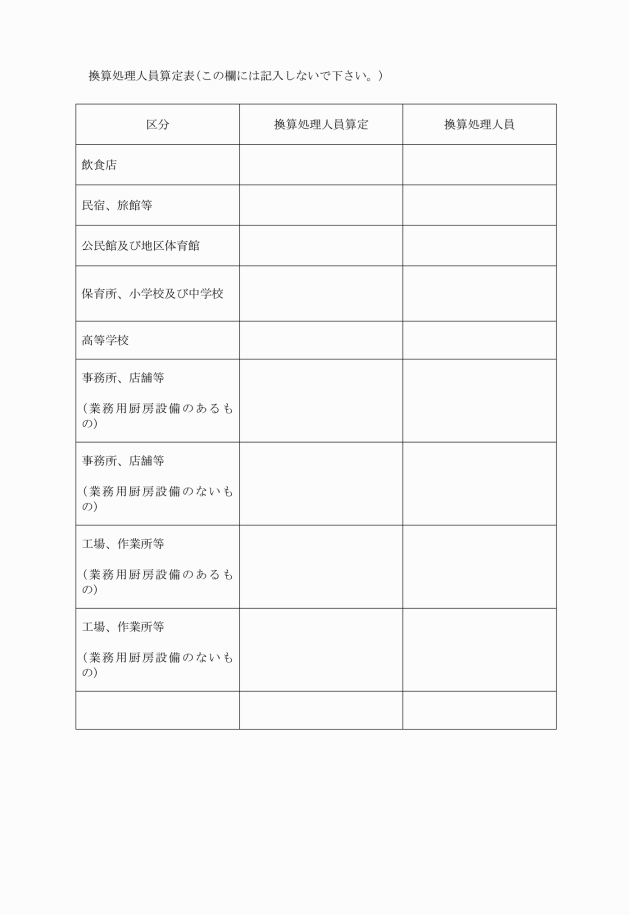

(使用等に関する届出)

第11条 条例第20条第1項の規定による使用開始等の届出は、施設使用開始等届出書(様式第9号)を提出することによって行うものとする。

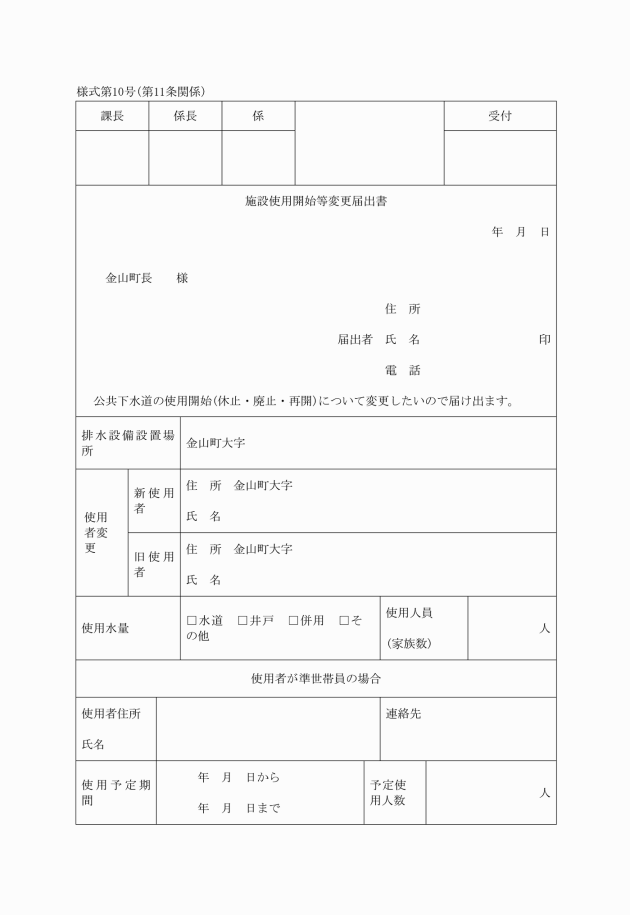

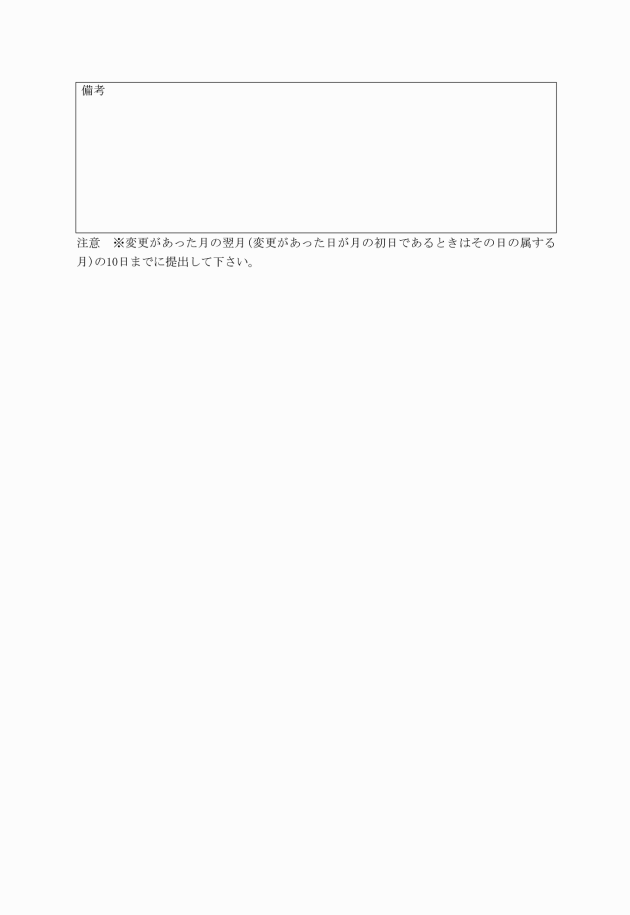

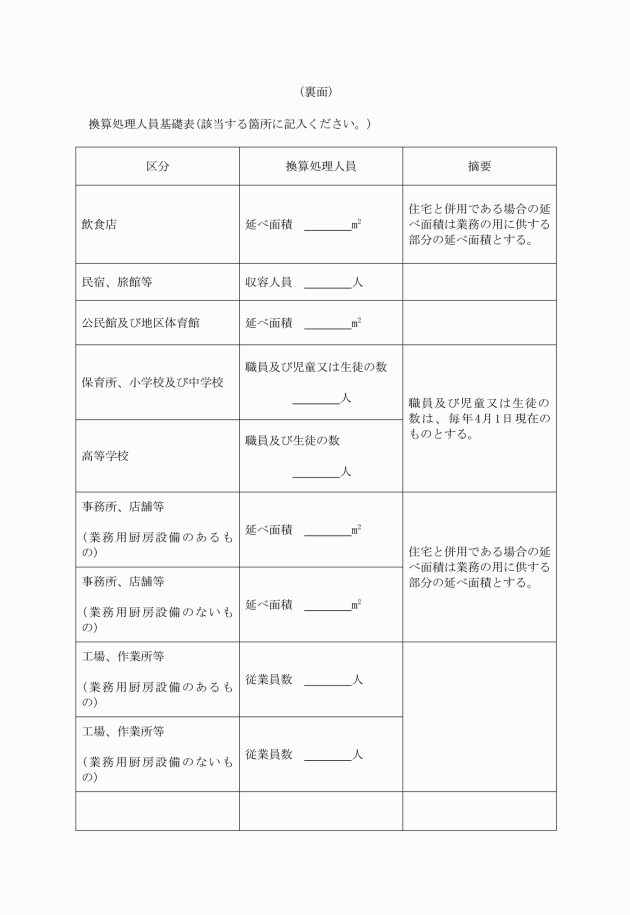

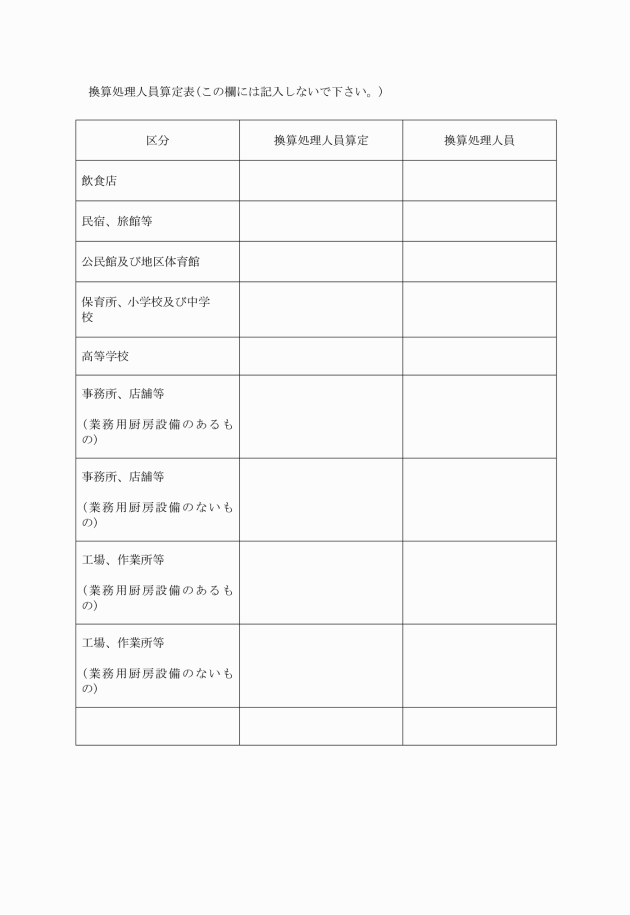

2 条例第20条第2項の規定による変更があった事項の届出は、施設使用開始等変更届出書(様式第10号)を提出することによって行うものとする。

3 前項の届出が、使用者の変更に係る届出である場合には、新たな使用者が届出を行うものとする。

4 第2項の届出が、保育所、小学校、中学校及び高等学校の職員及び生徒の数の変更に係る届出である場合には、届出を省略することができるものとする。

(使用料の徴収)

第12条 条例第21条第1項の使用料は、その月の使用に係る使用料をその月に徴収するものとする。

2 条例第21条第2項の納入通知書は、同条第3項又は第4項の徴収期限の前14日までに発するものとする。

3 使用料の徴収は、口座振替の方法より徴収することができるものとし、口座振替を希望する者は、その旨を町長に届け出るものとする。

(準世帯員及び除外世帯員の範囲)

第13条 条例第22条第2項後段に規定する世帯員でない者であって施設の使用を常態とする者(以下「準世帯員」という。)は次の各号に掲げる者とする。

(1) 帰省者、長期滞在者、1の排水設備を備えた別荘等の住宅を利用する者(次号において「別荘等の利用者」という。)、その他これらに準ずる者で、1の月において施設の使用日数が5分の4を超える者(別荘等の利用者全員について、1の月における施設の使用日数が5分の4を超えない場合にあっては、当該別荘等の利用者の代表者)

(2) 前号に定めるもののほか、施設の使用の状況を考慮し町長が特に認める者

2 条例第22条第2項後段に規定する世帯員であっても施設の使用を常態としない者(以下「除外世帯員」という。)は次の各号に掲げる者とする。

(1) 長期入院者、止宿学生、単身赴任者、父母又は子の病気等の理由により当該父母又は子の居住する場所において生活する者、その他これらに準ずる者で、1の月において施設を使用する日数が全くない者(世帯員全員について1の月における施設の使用日数が全くない場合にあっては、当該世帯の世帯主等の代表者1人を除く。)

(2) 前号に定めるもののほか、施設の使用の状況を考慮し町長が特に認める者

(世帯員の認定に関する届出等)

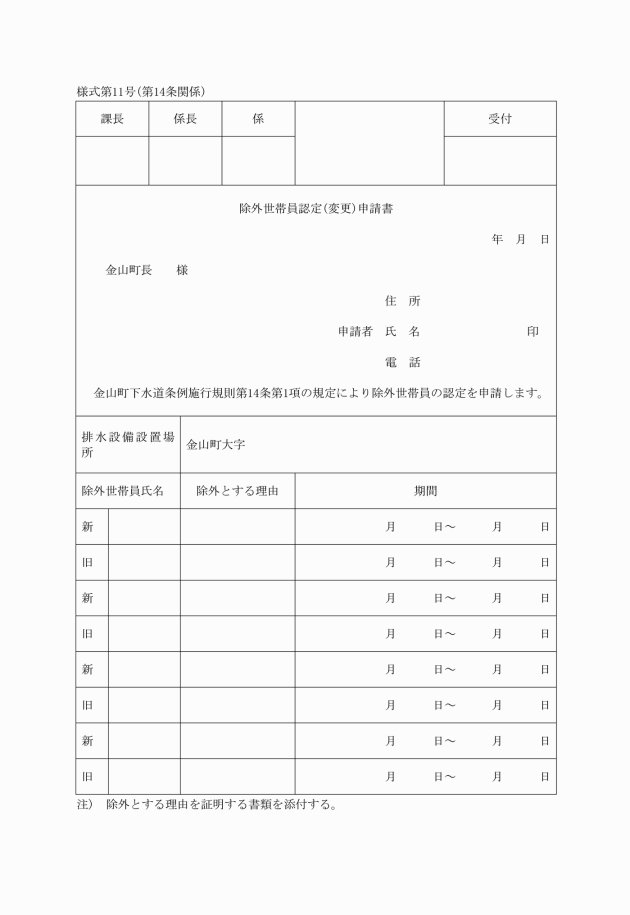

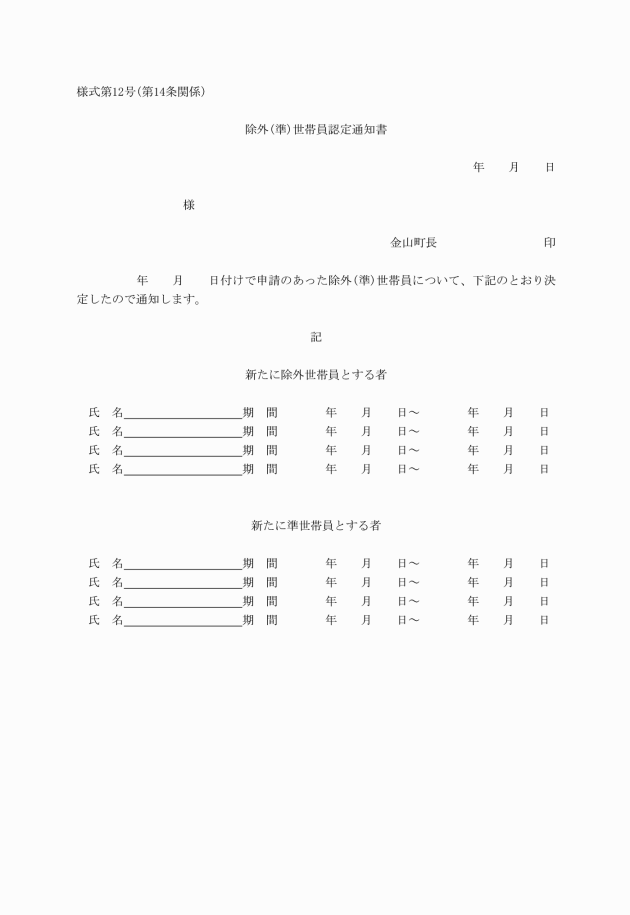

第14条 使用者は、世帯員の中に除外世帯員に該当する者があるときは、町長に除外世帯員認定(変更)申請書(様式第11号)を提出することができる。

3 使用者は、世帯員の中に除外世帯員として認められた者がある場合において、除外世帯員に該当する事由が消滅し、又は変更となったときは、速やかにその旨を除外世帯員認定(変更)申請書により届け出なければならない。

4 町長は、準世帯員又は除外世帯員の認定を行った場合においては、認定事由の継続、変更又は消滅について毎月1日現在で調査を行うものとする。

(使用料の減免の手続)

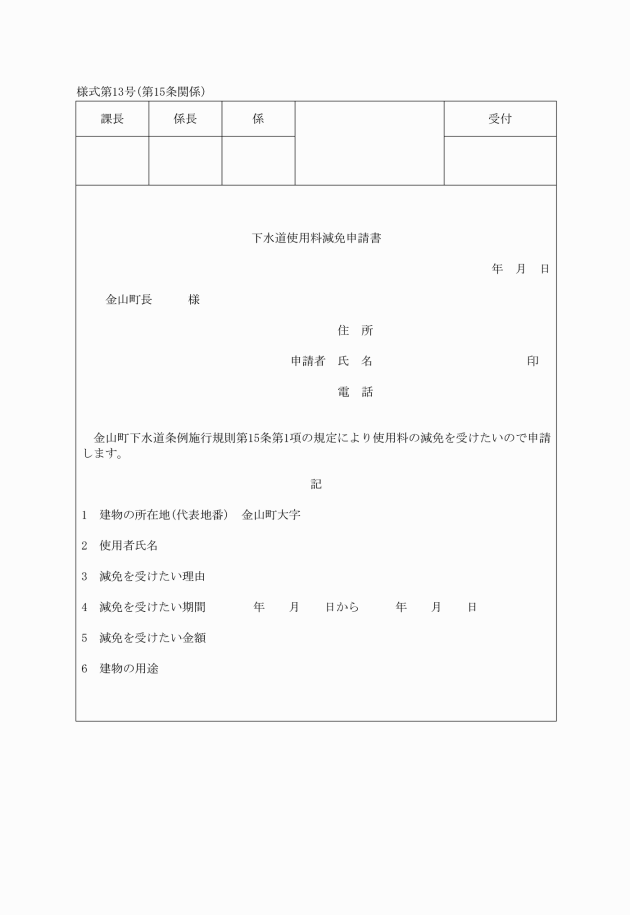

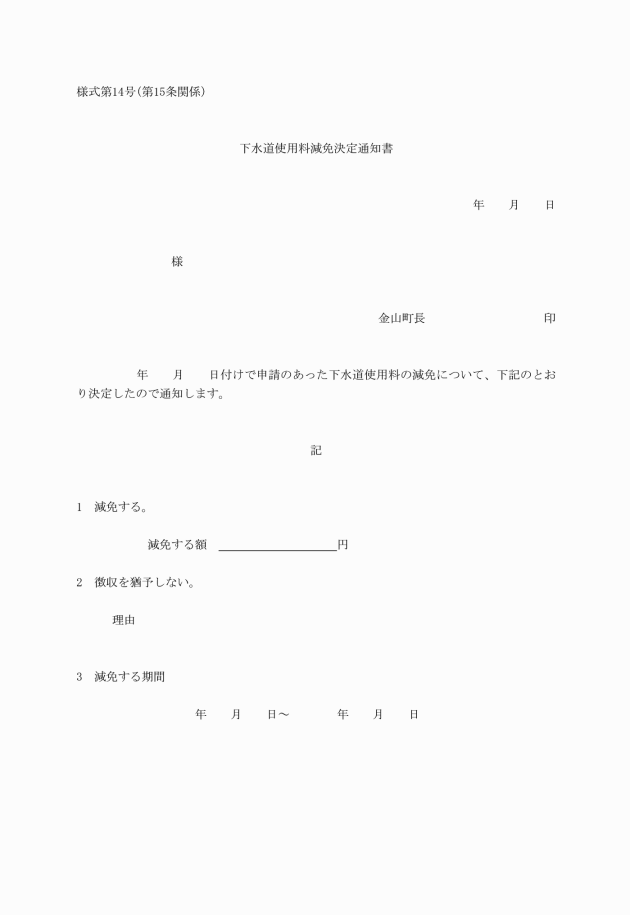

第15条 条例第25条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、下水道使用料減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項の届出により使用料の減免の事由に該当すると認めた場合は、減免の事由が発生した日の翌月(発生した日が月の初日であるときはその日の属する月)に係る使用料から減免を行うものとする。

4 使用料の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、遅滞なく町長にその旨を届け出なければならない。

5 町長は、前項の届出がなされた場合又は届出がなされない場合であっても減免の事由が消滅したと認める場合にあっては、減免の事由が消滅した日の翌月(消滅した日が月の初日であるときはその日の属する月)に係る使用料から徴収を行うものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。